Татьяна Невская

Автобус не сразу вырулил на Вологодское шоссе. Площадь в центре Тихвина, в связи с празднеством, была перекрыта, и пришлось ехать в объезд. Но, в конце концов, на вологодскую трассу выехали, и автобус резво покатил по шоссе.

Ехать по трассе минут десять - дольше из города выбирались. Появился указатель направо «Атониево-Дымский монастырь». Сворачиваем, проезжаем еще километра четыре, и вот он, монастырь.

Кратко об истории возникновения монастыря.

Примерно за полтораста лет до явления иконы Богородицы на реке Тихвинке, на пустынный берег Дымского озера, расположенного в двенадцати километрах к юго-востоку, пришёл монах, ищущий уединения для молитвенных подвигов. Его звали Антонии. За свои тридцать с небольшим лет он прошёл трудный и славный путь — от инока до настоятеля Хутынского монастыря, сменив на этом поприще своего учителя, прп. Варлаама, завещавшего ему игуменство.

Но одиночество отшельнической жизни длилась недолго. Его истовые молитвы на камне посреди Дымского озера были услышаны. Нашлись сподвижники, готовые разделить с ним молитвенные и житейские труды.

Стихийно возникшее монашеское общежительство было закреплено, в конце концов, жалованной грамотой Св. Князя Александра Невского, питавшего глубокое почтение к православию. Дымский Свято-Троицкий монастырь, ведомый прп. Антонием, отстраивался, набирал силу.

Он был единственной опорой православия в этих краях, и молитвенные подвиги прп. Антония, отягощавшего свои долгие молитвы среди вод на камне веригами и железной шляпой, несомненно, имели продолжение через полтора века в виде знамения — чудесного явления иконы на Тихвинке. Прп. Антоний преставился между 1240 и 1273 годом, точнее определить время его кончины пока невозможно.

Живой и действующий монастырь после революции был упразднен. В 1919 году для разгона монахов пригнали броневик. Чтобы люди не забыли об этом властном поступке большевиков, саму обитель переименовали просто в «населенный пункт» и назвали революционным именем «Красный броневик». Потом здесь был «Приют для калек и престарелых». А потом – апофеоз святотатства: в Дымском монастыре была образована коммуна по производству кирпича с названием «Красный броневик». И её деятельность заключалась в разборке монастырских стен и башен на кирпичи для продажи.

Троицкий собор, в котором находилась древняя икона Казанской Божией Матери, действовал до конца 1930-х годов в качестве приходского храма. Его закрыли и пытались уничтожить. А монастырское кладбище и уничтожили.

После войны в сохранившемся келейном корпусе и гостинице была организована школа трактористов. Затем в зданиях, как это обычно и бывало в монастырях, расположилась психиатрическая больница. Наверное, чтобы крики умалишенных отпугивали людей.

В последние десятилетия остатки монастыря были переданы Бокситогорском комбинату «Глинозем», в бывшем монастырском странноприимном доме был размещен заводской санаторий-профилакторий. Главный собор монастыря использовался под склад.

К началу 90-х годов от комплекса монастыря сохранились: остов четырёхъярусной соборной колокольни, келейный двухэтажный корпус, двухэтажный корпус странноприимного дома, здание церковно-приходского училища, несколько деревянных хозяйственных монастырских построек.

Возрождение монастыря началось в 1994 году с установки на Дымском озере у Святого камня креста - камня, на котором, по преданию, молился преподобный Антоний. Его установка была приурочена к 770-летию со дня преставления преподобного Антония и 200-летию второго возобновления монастыря в 1794 году. Крест от монастыря к озеру несли крестным ходом - той самой дорогой, которой в старину совершался традиционный монастырский крестный ход.

30 октября 1997 года Антониево-Дымский монастырь был передан Русской Православной Церкви и приписан в качестве скита к Тихвинскому монастырю. Мощи Преподобного тогда и находились в Тихвинском монастыре.

В 2000 году было начато восстановление главного собора монастыря, которое продолжается до настоящего времени. В 2001 году, стараниями настоятеля Тихвинского монастыря игумена Евфимия (Шашорина) в Антониево-Дымском монастыре произошло третье обретение мощей преподобного Антония.

6 октября 2008 года монастырь стал самостоятельной обителью, его настоятелем назначен игумен Игнатий (Бузин).

Такая краткая историческая справка.

О преподобном Антонии Дымском протоиерей Геннадий Беловолов в статье «Первый святой Петербургской епархии» писал:

О преподобном Антонии Дымском протоиерей Геннадий Беловолов в статье «Первый святой Петербургской епархии» писал:

«В то время, когда прп. Антоний пришел на Дымское озеро, о Петербурге никто даже не помышлял. Эти бескрайние земли принадлежали Господину Великому Новгороду. Но именно этот святой стал первым исторически известным святым Санкт-Петербургской епархии. Если составить список Собора Санкт-Петербургских святых в хронологическом порядке – первым его откроет имя Дымского подвижника, подвизавшегося в нашем краю в кон. XII–нач. XIII веков.

Антоний, ученик Варлаама Хутынского, пришел на Дыми из Новгорода. Конечно, он не знал, что станет первым молитвенником неведомого ему града св. Петра. Но есть в его подвиге одно удивительное и знаменательное совпадение, как бы предсказавшее будущее явление града св. Петра.

Предание рассказывает, что прп. Антоний обрел на озере большой камень-валун, лежавший на дне. Верх камня был вровень с водой. Когда вода поднималась – камень исчезал под водой, когда опускалась – камень вновь показывался. Антоний приплывал к камню на лодке и подолгу молился на нем среди глади вод. Подвижник исполнил уникальный подвиг столпничества на водах, предварив стояния на камне Серафима Саровского и Серафима Вырицкого. Этот камень стал основанием Дымского монастыря.

Но более того: можно сказать, что этот камень стал и краеугольным камнем всей будущей Петербургской епархии и в некотором смысле и самого града св. Петра. И здесь поражает одно совпадение. Мы часто называем наш город – град св. Петра, не задумываясь, что буквально это означает – город святого камня, ибо имя Петр переводится с греческого – «скала, камень». Камень св. Антония стал как бы прообразом будущего града и краеугольным камнем будущей Санкт-Петербургской епархии.

И этот первый молитвенный камень Петербургской земли на Дымях напоминает о ее последнем камне в Вырице, где был вымолен наш город в годы блокады. Эти два святых камня являются как бы духовным основанием петроградской земли. Историю Петербургской епархии наиболее кратко и, может, наиболее ёмко можно было бы выразить формулой: от камня прп. Антония Дымского до камня прп. Серафима Вырицкого».

Итак, мы у ворот монастыря. Прежде всего, идем купаться в озеро. По преданию преподобный Антоний заповедал всякому паломнику, приходящему в монастырь, прежде всего, омываться в водах Святого озера. Эта традиция сохранялась в монастыре вплоть до 1917 года и возрождена ныне.

Тропинка к озеру пролегает мимо Троицкого собора. В его основании лежат кирпичики, на которых имена: Иван, Николай, Мария... Это значит, что храм строили всем миром. Люди давали деньги на конкретный кирпичик, и основание росло, превратилось в стены, подошло под купол... Как будто храм самовоспроизвелся.

Аккуратная дорожка внутри монастыря ведет к озеру.

Проходим мимо дома хранителя Чудотворной Тихвинской иконы протоиерея Сергия Гарклавса. Когда он привез ее из Америки и передал в Тихвинский монастырь, то попросил разрешения жить рядом с Образом. Ему охотно пошли навстречу и подарили этот дом.

Дорожка неожиданно обрывается на маленькой площади, на самом берегу озера. Справа – красавица часовня, слева, в кустах – раздевалка для желающих искупаться. Спуск к воде выложен булыжником, берег огражден невысоким, выкрашенным в белый цвет железным заборчиком, на который можно повесить полотенца и одежду, а в цветочных горшках, возле заборчика пламенеет бегония.

Конечно, над всем царит жёлто-белого цвета с чёрной остроконечной кровлей часовня. В конце 90-х годов монахи возвели на Святом озере скромную деревянную часовню, по виду напоминавшую железную шапку, которую носил преподобный Антоний Дымский. Но сейчас это каменное строение.

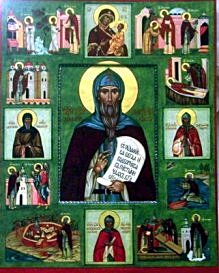

Потрясает внутреннее убранство часовни. Здесь иконы всех самых значимых святых, в Земле Российской просиявших: в центре – икона Преподобному Антонию Дымскому, в честь которого и была освящена часовня; по левую руку от него – икона Св. Пр. Варлаама Хутынского, по правую – Св. Благов. Князя Александра Невского. Здесь же икона Св. Пр. Сергию Радонежскому чудотворцу, икона Св. Пр. Серафиму Саровскому чудотворцу. Им можно помолиться, поставить свечи. Денег за свечки монахи не берут – просто лежат свечки, рядом стоит баночка для пожертвований. Есть деньги – положи, сколько можешь. Нет – так помолись и свечку поставь. Никто не осудит.

Монахи говорят, что нужно войти в воду, доплыть до креста и три раза проплыть вокруг него с молитвой. Считается, что это помогает обрести веру и душевное равновесие. А потом уж и в часовню, помолиться и поблагодарить Бога.

На озере много паломников. Несколько автобусов мы видели, когда парковались у монастырской ограды.

Рядом с крестом – камень-валун, на котором молился Преподобный. По своей вере люди получают исцеление. Первым исцелился у этого камня князь Александр Невский. Ревматизм перестал его мучить. Говорят, что об этом даже есть историческое свидетельство, которое находится в Александро-Невской Лавре.

Многие из нас успешно взобрались на камень и радостные восседали на нём некоторое время. Хотя взобраться на скользкий валун в воде, да когда ещё ноги не чуют дна – непростое занятие. Не всем удалось даже трижды вокруг креста проплыть – мне, например. Плавать не умею. Пока дно нащупывала под водой – брела, а как только перестала его ощущать… Каким-то чудом доплыла до креста, коснулась его пальцами с внутренним криком «Святой преподобный Антоний Дымский, моли Бога обо мне, грешной!» - и быстрее назад, к берегу, непрестанно прося Преподобного, чтобы он молил Бога обо мне.

Приближаясь к берегу, придя, как говорится, в себя, стала ощущать, что вода в озере не такая, как везде. Во-первых, она показалась мне теплой. Во-вторых, она густая. Вроде и льется, вроде и на пальцах остается. Поначалу недоумеваешь, чем же она насыщена. Потом понимаешь: благодатью. На берег вышла с ощущением необыкновенной лёгкости.

Освященные в водах озера наши паломницы, те, кто уже приложился к иконам в часовне Преподобного Антония Дымского, радостно щебетали, делясь своими впечатлениями и ощущениями. Едино ощущение у всех, кратко выражаемое словами «Благодать-то какая!».

Возвращаемся опять к Троицкому Собору. Вовнутрь войти ещё можно, но очередь в свечную лавку огромная - все хотят подать записки к завтрашней службе. Хотя восстановительные работы в храме ещё не закончены, но молитвенная жизнь уже идет.

Во дворе перед храмом – небольшая палатка, где можно бесплатно выпить компоту и полакомиться булочкой. И, странные эти булочки! Наша Валя взяла только одну, и потом всем предлагала от неё откусить. Позже Маринка заметит, что, оказывается, почти все паломницы из нашей группы откусили по кусочку, и хватило всем! А ведь булочка не больше кулачка…

Неохотно двигаемся к автобусу. Уезжать не хочется. День клонится к закату, и, тем не менее, дневное напряжение не давит, и нет усталости. Кажется, что сил стало даже больше, чем перед началом поездки. Но вот рассаживаемся по своим местам, проверяем, все ли в сборе, - «С Богом!» - звучит возглас старшей по группе Нины, и мы отправляемся в обратный путь. Слава Богу за всё!