|

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил рассказал нам о правильных отношениях людей Церкви и общества, о том, что отвечать, когда осуждают священников, о современной миссии, долготерпении и о том, что нужно сделать, чтобы в деревнях перестали пить.

Митрополит Даниил, Архангельский и Холмогорский

|

|

Подробно

|

|

Беседа со священником Павлом Гумеровым

– Отец Павел, совсем скоро часть нашего населения устремится в ночные клубы, выйдет на улицы, чтобы отметить «праздник» под названием Halloween. О том, что это плохо, всем православным христианам и так известно, поэтому хотелось бы поговорить о другом: как вести себя в той ситуации, когда часть родных и знакомых начинает сходить с ума?

|

|

Подробно

|

|

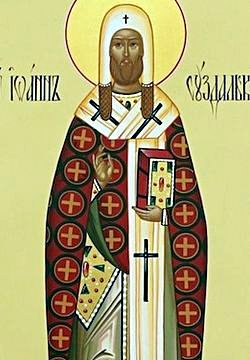

Память 15 / 28 октября

Святой Иоанн был рукоположен в епископа Суздальского Константинопольским патриархом около 1340 года. Когда он служил в этом сане первую литургию, его окружил великий свет, знаменуя благодать, которую он будет распространять вокруг себя. Иоанн удостоился дара наставления и умел говорить с людьми просто, чтобы научить святым догматам и привести души к покаянию. Исполненный милосердия к несчастным, он основал больницу, управление которой поручил двум благочестивым священникам. Благодать Божия наиболее действенно изливалась через святого епископа ради утешения и исцеления больных. Они выстраивались вдоль его пути и бывали исцелены от одного прикосновения святителя. Святой Иоанн был рукоположен в епископа Суздальского Константинопольским патриархом около 1340 года. Когда он служил в этом сане первую литургию, его окружил великий свет, знаменуя благодать, которую он будет распространять вокруг себя. Иоанн удостоился дара наставления и умел говорить с людьми просто, чтобы научить святым догматам и привести души к покаянию. Исполненный милосердия к несчастным, он основал больницу, управление которой поручил двум благочестивым священникам. Благодать Божия наиболее действенно изливалась через святого епископа ради утешения и исцеления больных. Они выстраивались вдоль его пути и бывали исцелены от одного прикосновения святителя.

Однажды во время Божественной литургии суздальский князь Борис Константинович увидел прекрасного человека, облаченного в сияющие одежды, который служил вместе с епископом, и попросил святого открыть, кто был тот человек. Святитель Иоанн ответил: «Если Бог явил тебе это видение, осмелюсь ли я его от тебя скрывать? То был ангел Господень, который не только сейчас, но и всегда служил со мной, недостойным. Но не рассказывай этого никому, пока я жив!» Действительно, святой не любил, когда говорили о его добродетелях, и учил, что величайшая добродетель та, которая достигнута в тайне.

Несмотря на все свои благодеяния, святитель Иоанн пал жертвой наветов некоторых завистливых клириков и был осужден на изгнание. Покидая город, он вознес такую молитву: «Господи, не вмени им это в грех!» Вскоре Бог поразил клеветников слепотой, и они припали к ногам святого, вымаливая прощение. Святитель Иоанн исцелил их, и впоследствии люди возвели церковь в память об этом событии.

Уйдя на покой около 1363 года, святой епископ провел последние годы в безмолвии, в Боголюбском монастыре. Он мирно почил 15 октября 1372 года. Его честные мощи покоятся в соборе города Суздаля, где от них совершаются чудеса.

|

|

Подробно

|

|

Надежда Дмитриева

Иверская икона Божией Матери

…Все мы являемся свидетелями знаменательного события — Иверский образ Пресвятой Богородицы вновь обрел свое историческое место в самом центре первопрестольной Москвы, в воссозданной Иверской часовне у Воскресенских ворот. С великим трепетом и благоговением наши предки именовали Русь Домом Божией Матери. И это не было горделивым превозношением. В этих словах верующий русский народ выражал свою смиренную благодарность Царице неба и земли за Ея великие и богатые милости, свидетельствовал о них перед другими народами и выражал свою любовь к Той, Которая многократно приходила ему на помощь в трудные моменты... Совершая ныне новое сретение Иверской иконы Божией Матери, мы твердо верим, что, как в былые времена, Пресвятая Богоматерь, Которая множество раз являла Свои предстательство и милосердие в бесчисленных Своих иконах, не оставит и впредь град наш, страну нашу Российскую и народ ее Своим Покровом.

Патриарх Алексий II

По преданию Святой Горы Афон, образ Божией Матери, известный как Иверская икона, впервые явил свои чудеса в царствование греческого императора Феофила (IX век), во времена лютых иконоборческих гонений. Достоверная же история этого образа восходит к XI веку, когда иноки афонской Иверской обители узрели на морской глади достигавший до неба огненный столп и, пораженные, повторяли лишь одно: «Господи, помилуй!» Изо всех соседних монастырей сошлись к морю иноки и по усердной молитве увидели, что стоит этот столп над иконой Богоматери. Но чем ближе подходили братия к водам морским, тем далее уходила от них икона. Тогда собрались они в храм и со слезами молили Господа, чтобы дозволил Он им обрести новую святыню.

|

|

Подробно

|

|

Икона с частицей мощей святого Феодосия Черниговского доставлена 23 октября в Санкт-Петербург с Украины. Святыню сопровождал председатель епархиального отдела по связям с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Александр Ганьжин, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

|

|

Подробно

|

|

Игумен Нектарий (Морозов)

Один из самых распространенных вопросов, которые слышит священник на исповеди или просто в беседе, это вопрос: «А как заставить себя?..». То есть — «Все понимаю, знаю, что должно делать, знаю, почему это необходимо, но заставить себя не могу».

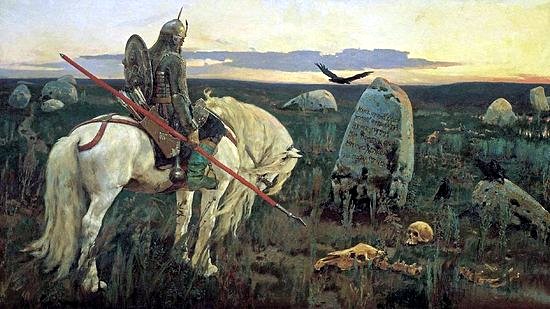

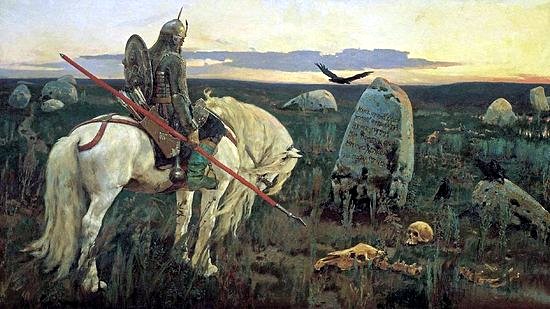

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882. ГРМ, СПб

|

|

Подробно

|

|

Игумен Нектарий (Морозов)

В нашем мире — испорченном грехом, глубоко несовершенном — немало есть страшного и тяжелого. Но, без сомнения, самое страшное — это бояться. А самое тяжелое — жалеть себя. В нашем мире — испорченном грехом, глубоко несовершенном — немало есть страшного и тяжелого. Но, без сомнения, самое страшное — это бояться. А самое тяжелое — жалеть себя.

Человек боится многого. В том числе и того, что еще не случилось, но должно. Или — теоретически может. Или — с кем-то бывало. Этот страх изводит, мучает душу, опустошает ее. И главное — изобличает в полном отсутствии доверия Богу. Более того — утверждает в этом недоверии. И, может быть, ничего подобного с человеком не произойдет, а он уже весь извелся, уже «пережил» все, и нервные клетки безвозвратно потерял, и волосы седые приобрел. А может, и наоборот. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его»,— утверждает мудрый Приточник (Притч. 10, 24). А в народе об этом же чуть иначе говорят: «Страх беду притягивает».

Какой смысл бояться, когда нужно просто готовиться — к тем испытаниям, которые могут нас встретить, к тем скорбям, которым, возможно, суждено нас постигнуть, к тем опасностям, которыми полна жизнь? Никакого. Страх тут отнюдь не помощник, а только помеха.

|

|

Подробно

|

|

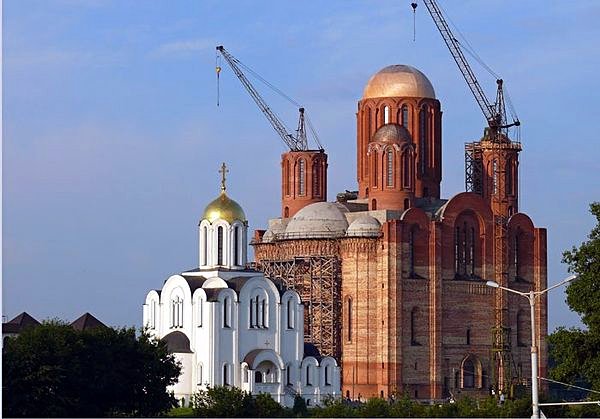

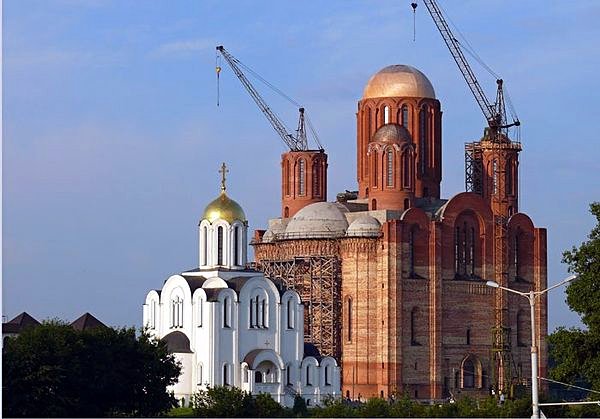

Святыни Белой Руси

Иван Стрельцов

История Белоруссии как независимого государства начинается с 1991 года, когда был провозглашен ее суверенитет после распада СССР. Старый мир был разрушен, а новый только-только начинал созидаться. Так совпало, и вряд ли это было случайностью, что именно в 1991 году было начато строительство храмового комплекса в память жертв Чернобыльской катастрофы.

Церковь и собор

|

|

Подробно

|

|

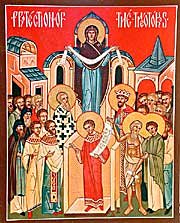

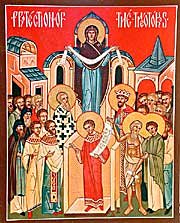

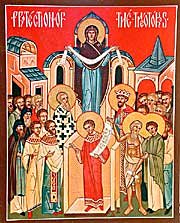

«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» – это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал "паче лучей солнечных". «Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» – это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал "паче лучей солнечных".

|

|

Подробно

|

|

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный...

Духовное покровительство, ходатайство и заступление перед Богом, которое мы получаем по великому милосердию и любви к нам Божией Матери, воспеваем мы ныне. Ибо с тех пор, как воля Божественного Страдальца и Спасителя мира усыновила род человеческий Божией Матери в лице любимого ученика Его Иоанна Богослова,— это покровительство не прерывалось ни на один день, и во все времена истории человечества было так — Мать и чадо! Вдумайтесь в эти слова, в смысл глубочайшего и святейшего родства, чище и святее которого нет на земле.

«Жено! се, сын Твой!» — звучит с Креста из уст Божественного Страдальца (Ин. 19, 26). И что значат эти слова?!

Отныне, что ни совершится с названным сыном Твоим, пройдет сквозь сердце Твое. Отныне его небольшие радости будут Твоим счастьем, его боль, беда и скорбь — Твоим великим горем и слезами; и главное — непрестающая дума и забота о чаде, забота, не знающая усталости, не знающая отдохновения. И все это, как завещание, приняла Пресвятая Дева от Своего умирающего на Кресте Единородного Сына.

|

|

Подробно

|

|

Игумен Нектарий (Морозов)

Слово — очень важный, по-своему уникальный инструмент. Настолько уникальный, что святые отцы нередко — по праву обладания им — именовали человека не как-то иначе, а «существом словесным». Несовершенный, безусловно, инструмент, поскольку есть вещи, переживания, истины, которых посредством слова вполне не выразишь, все равно недосказанность, неясность останется. В особенности это касается жизни духовной — неслучайно преподобный Исаак Сирин писал о том, что «словеса — орудия мира сего», в то время как «молчание — таинство будущего века».

Отец Серафим в скиту Кавсокаливии

|

|

Подробно

|

|

Игумен Нектарий (Морозов)

Если не молиться по-настоящему, не иметь подлинной памяти о Боге, то невыносимо трудно жить — жизнью истинной, а не тенью ее. Слишком много такого, что убивает наше сердце, фактически уничтожает нас самих, делает всецело земными, не знающими неба. Так легко «стать плотью», в которой «не имеет пребывать Дух Божий» (ср.: Быт. 6, 3), так легко забыть о высочайшем призвании своем! Все к тому влечет — и попечения об этой плоти, не всегда простые, часто многосложные и затрудненные обстоятельствами, и жизнь, еще более многосложная, и грехом пропитанная, и подлая, и низменная, ибо такова она в особенности сейчас. И наши собственные страсти, от этой жизни еще более умножающиеся, и наши привычки, и наши слабости, и многое, многое… И только молитва и живое воспоминание о Боге дают силы быть хотя бы в какой-то степени тем, кем хочет видеть нас Господь, дышать воздухом вечности, наполняющим и исцеляющим наши сердца. Если не молиться по-настоящему, не иметь подлинной памяти о Боге, то невыносимо трудно жить — жизнью истинной, а не тенью ее. Слишком много такого, что убивает наше сердце, фактически уничтожает нас самих, делает всецело земными, не знающими неба. Так легко «стать плотью», в которой «не имеет пребывать Дух Божий» (ср.: Быт. 6, 3), так легко забыть о высочайшем призвании своем! Все к тому влечет — и попечения об этой плоти, не всегда простые, часто многосложные и затрудненные обстоятельствами, и жизнь, еще более многосложная, и грехом пропитанная, и подлая, и низменная, ибо такова она в особенности сейчас. И наши собственные страсти, от этой жизни еще более умножающиеся, и наши привычки, и наши слабости, и многое, многое… И только молитва и живое воспоминание о Боге дают силы быть хотя бы в какой-то степени тем, кем хочет видеть нас Господь, дышать воздухом вечности, наполняющим и исцеляющим наши сердца.

|

|

Подробно

|

|

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1 Кор. 13, 1-2, 13).

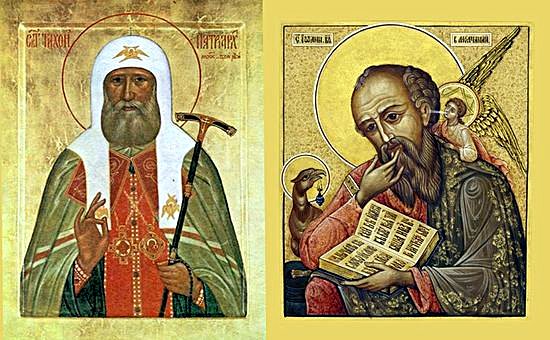

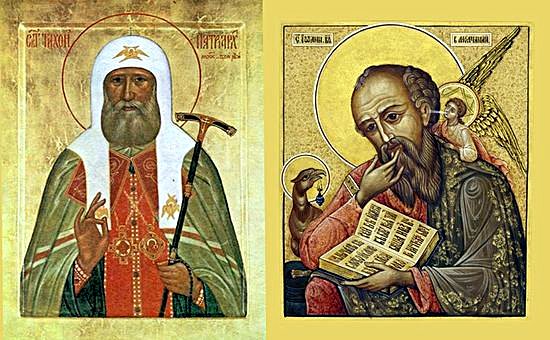

Други наши, сегодня день преставления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и сегодня же день прославления святителя Тихона — Патриарха Московского и всея России.

|

|

Подробно

|

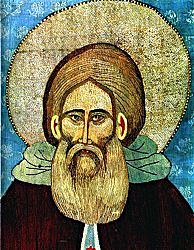

Прп. Сергий Радонежский. Шитая икона (фрагмент). XVв.

«Прошлое Русской земли богато великими героями, жертвовавшими жизни за Родину, богато крупными, беззаветно трудившимися на славу своего народа государственными деятелями. По великому промыслу Божиему богато оно и скромными подвижниками, совершавшими такие духовные подвиги, которые вдохновляли народные массы, укрепляли в них веру, облагораживали их нравы. Отдавая свою жизнь на служение высоким идеалам, они оставили память, прочнее памяти многих героев. И такие люди по своей кончине становились предметом благоговейного почитания всего православного народа.

Одним из таких праведников является преподобный Сергий Радонежский, к гробнице которого и поныне ежегодно стекаются миллионы русских людей» (архимандрит Никон (Рождественский).

***

Преподобный Сергий родился в селе Варницы под Ростовом Великим 3 мая 1314 года в семье боярина Кирилла и его супруги Марии. Ребенка окрестили с именем Варфоломей, что значит «сын радости». Еще до рождения Бог избрал его на служение Себе: младенец во чреве матери трижды возгласил в храме во время Божественной литургии.

С детства Варфоломей отличался добротой, любовью к молитве и посещению храма. Рос он тихим и кротким мальчиком, любившим уединение и сторонившимся сверстников. Вместе с братьями Степаном и Петром в семилетнем возрасте Варфоломей был отдан в учение, которое давалось ему с превеликим трудом. Впечатлительный мальчик очень переживал эту напасть и усердно молил Господа «открыть ему дверь книжного разумения».

|

|

Подробно

|

|

Ольга Токарева

Об учителях-священниках, жизни одного педагогического коллектива, проблемах православного образования и о том, чего ни в коем случае нельзя делать родителям рассказывает священник Александр Лаврухин, директор Свято-Димитриевской православной школы, духовником которой является владыка Пантелеимон (Шатов).

– Расскажите нам, как начиналась ваша школа. Сегодня в нее ходят в основном приходские дети, а как это было раньше?

|

|

Подробно

|

|

«Сегодня, когда на смену физическим сражениям пришли информационные войны, когда на первое место выдвигается борьба за души людей, мы не должны забывать о существовании священных рубежей, за которые нельзя отступать, тех рубежей Отечества, на защите которых мы должны стоять так же непоколебимо, как стояли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в Сталинграде», — заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам открывшегося 1 октября 2012 года XVI Всемирного русского народного собора. «Сегодня, когда на смену физическим сражениям пришли информационные войны, когда на первое место выдвигается борьба за души людей, мы не должны забывать о существовании священных рубежей, за которые нельзя отступать, тех рубежей Отечества, на защите которых мы должны стоять так же непоколебимо, как стояли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в Сталинграде», — заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам открывшегося 1 октября 2012 года XVI Всемирного русского народного собора.

«Память об историческом пути России, о мирных и боевых подвигах ее народа — это тоже священный рубеж нашего Отечества. Убежден: от того, какое представление получат новые поколения о деяниях своих предков, будет зависеть их выбор завтрашнего дня России, — подчеркнул Первосвятитель. — Русская история требует защиты со стороны гражданского общества. Мы не имеем права на безразличие перед лицом попыток ее злонамеренного искажения, мы должны уберечь от разрушения ее ключевые вехи».

По словам Его Святейшества, только благодаря общенациональной солидарности удалось преодолеть Смуту в 1612 году и одержать победу в Отечественных войнах 1812 и 1941-1945 годов. «Этот урок должен быть усвоен и нынешними элитами, которые должны понимать главное: лишь общество, сплоченное идеалом солидарности, способно стать альтернативой хаосу и распаду», — отметил Святейший Владыка, призвав к «совершенствованию традиционных общественных механизмов, основывающихся на базе моральных императивов».

|

|

Подробно

|

|

|

Святой Иоанн был рукоположен в епископа Суздальского Константинопольским патриархом около 1340 года. Когда он служил в этом сане первую литургию, его окружил великий свет, знаменуя благодать, которую он будет распространять вокруг себя. Иоанн удостоился дара наставления и умел говорить с людьми просто, чтобы научить святым догматам и привести души к покаянию. Исполненный милосердия к несчастным, он основал больницу, управление которой поручил двум благочестивым священникам. Благодать Божия наиболее действенно изливалась через святого епископа ради утешения и исцеления больных. Они выстраивались вдоль его пути и бывали исцелены от одного прикосновения святителя.

Святой Иоанн был рукоположен в епископа Суздальского Константинопольским патриархом около 1340 года. Когда он служил в этом сане первую литургию, его окружил великий свет, знаменуя благодать, которую он будет распространять вокруг себя. Иоанн удостоился дара наставления и умел говорить с людьми просто, чтобы научить святым догматам и привести души к покаянию. Исполненный милосердия к несчастным, он основал больницу, управление которой поручил двум благочестивым священникам. Благодать Божия наиболее действенно изливалась через святого епископа ради утешения и исцеления больных. Они выстраивались вдоль его пути и бывали исцелены от одного прикосновения святителя.

В нашем мире — испорченном грехом, глубоко несовершенном — немало есть страшного и тяжелого. Но, без сомнения, самое страшное — это бояться. А самое тяжелое — жалеть себя.

В нашем мире — испорченном грехом, глубоко несовершенном — немало есть страшного и тяжелого. Но, без сомнения, самое страшное — это бояться. А самое тяжелое — жалеть себя.

«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» – это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал "паче лучей солнечных".

«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» – это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал "паче лучей солнечных".

Если не молиться по-настоящему, не иметь подлинной памяти о Боге, то невыносимо трудно жить — жизнью истинной, а не тенью ее. Слишком много такого, что убивает наше сердце, фактически уничтожает нас самих, делает всецело земными, не знающими неба. Так легко «стать плотью», в которой «не имеет пребывать Дух Божий» (ср.: Быт. 6, 3), так легко забыть о высочайшем призвании своем! Все к тому влечет — и попечения об этой плоти, не всегда простые, часто многосложные и затрудненные обстоятельствами, и жизнь, еще более многосложная, и грехом пропитанная, и подлая, и низменная, ибо такова она в особенности сейчас. И наши собственные страсти, от этой жизни еще более умножающиеся, и наши привычки, и наши слабости, и многое, многое… И только молитва и живое воспоминание о Боге дают силы быть хотя бы в какой-то степени тем, кем хочет видеть нас Господь, дышать воздухом вечности, наполняющим и исцеляющим наши сердца.

Если не молиться по-настоящему, не иметь подлинной памяти о Боге, то невыносимо трудно жить — жизнью истинной, а не тенью ее. Слишком много такого, что убивает наше сердце, фактически уничтожает нас самих, делает всецело земными, не знающими неба. Так легко «стать плотью», в которой «не имеет пребывать Дух Божий» (ср.: Быт. 6, 3), так легко забыть о высочайшем призвании своем! Все к тому влечет — и попечения об этой плоти, не всегда простые, часто многосложные и затрудненные обстоятельствами, и жизнь, еще более многосложная, и грехом пропитанная, и подлая, и низменная, ибо такова она в особенности сейчас. И наши собственные страсти, от этой жизни еще более умножающиеся, и наши привычки, и наши слабости, и многое, многое… И только молитва и живое воспоминание о Боге дают силы быть хотя бы в какой-то степени тем, кем хочет видеть нас Господь, дышать воздухом вечности, наполняющим и исцеляющим наши сердца.

«Сегодня, когда на смену физическим сражениям пришли информационные войны, когда на первое место выдвигается борьба за души людей, мы не должны забывать о существовании священных рубежей, за которые нельзя отступать, тех рубежей Отечества, на защите которых мы должны стоять так же непоколебимо, как стояли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в Сталинграде», — заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам открывшегося 1 октября 2012 года XVI Всемирного русского народного собора.

«Сегодня, когда на смену физическим сражениям пришли информационные войны, когда на первое место выдвигается борьба за души людей, мы не должны забывать о существовании священных рубежей, за которые нельзя отступать, тех рубежей Отечества, на защите которых мы должны стоять так же непоколебимо, как стояли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в Сталинграде», — заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам открывшегося 1 октября 2012 года XVI Всемирного русского народного собора.