|

Мф., 25 зач., 8:5-13

Если человек не исполнится глубокого смирения, кротости, самоумаления и послушания Богу, как ему спастись? Как спастись безбожнику и грешнику, если и праведник едва спасается? Не собирается вода на высоких отвесных скалах, но собирается в местах низких, ровных и углубленных. И благодать Божия не почиет на людях гордых, которые возвышают себя и противятся Богу, но на смиренных и кротких, углубивших душу свою смирением и кротостью, самоумалением пред величием Божиим и покорностью воле Божией.

Когда болезнь иссушит привитую лозу, которую заботливо и долго взращивал виноградарь, то он отсекает ее и бросает в огонь, а на место ее пересаживает и прививает дикую.

Когда сыновья, позабыв всю отцовскую любовь, восстанут против отца, что сделает тогда отец? Изгонит сыновей из дома и вместо них усыновит наемников своих.

|

|

Подробно

|

|

Матвей Славко

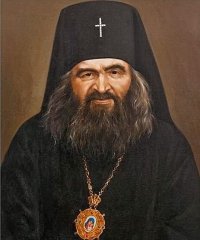

Памяти святители Иоанна Шанхайского

Эти слова сказал святитель Иоанн Шанхайский (Максимович), явившись уже после своей кончины одной женщине. А приходил он к разным людям, и жизнь всегда переполняла его, утоляя жажду многих и многих. Сегодня особенно уместно вспомнить, что Иоанн Шанхайский, Сан-Францисский чудотворец, – наш современник, почивший всего лишь полвека назад, в 1966 году, то есть совсем недавно. Это еще одно яркое свидетельство единства Русского Мiра, поскольку святитель Иоанн охватывает и связует своей земной судьбой Слобожанщину (Слободская Украина, историческая область на северо-востоке современной Украины и юго-западе Черноземья в России. – Прим.ред.), Малороссию, Китай, Западную Европу, Америку.

Русская Православная Церковь заграницей причислила к лику святых этого дивного угодника Божия 2 июля 1994 года. 24 июня 2008 года святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн прославлен для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

2 июля того же года в Полтаве прошло первое торжественное соборное богослужение в честь новопрославленного святого. Трогательно звучали слова молитвословий, посвященных святому Иоанну, который учился в Полтаве и молился в здешних храмах.

|

|

Подробно

|

|

Игумен Нектарий (Морозов)

На днях в храме вновь услышал не дающий порой людям покоя вопрос:

– Вот попаду я в рай, и как же я смогу там радоваться, если кто-то из близких мне людей не спасется?

Об этом, и правда, многие спрашивают, и дальше даже того идут:

– Как же Бог, если Он, и вправду, любовь, сможет допустить, чтобы кто-то мучился в то время, когда другие будут радоваться?

И выводы, соответственно, делаются, что либо Бог не благ, либо мучения адские не вечны, либо и вовсе их нет… Или даже вообще ничего нет…

Но ничего такого в данном случае человек не говорил, а спросил именно то, что спросил.

И грех за такое вопрошание человека осудить или посмеяться над ним, потому как беспокойство, им высказанное, так или иначе, но на любви основывается и потому понимания и уважения достойно. И ответа достойно – тем более. Потому отвечаю. Правда, ответы мои тоже всё больше на вопросы похожи.

|

|

Подробно

|

|

Москва, 28 июня 2014 г.

Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал Черноморскому флоту России ковчег со святыми мощами Георгия Победоносца, адмирала Феодора Ушакова и с частицей Животворящего Креста Господня, сообщил РИА Новости представитель Министерства регионального развития России. Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал Черноморскому флоту России ковчег со святыми мощами Георгия Победоносца, адмирала Феодора Ушакова и с частицей Животворящего Креста Господня, сообщил РИА Новости представитель Министерства регионального развития России.

Церемония прошла в пятницу в Москве в здании Министерства регионального развития России с участием министра Игоря Слюняева. Представители фонда передали ковчег представителям Императорского Православного Палестинского общества, которые отвезут его в Севастополь и в субботу, 28 июня, передадут в гарнизонный храм Черноморского флота во имя Святого Архистратига Михаила под опеку священника – капеллана, назначенного Московской Патриархией, сообщил собеседник агентства.

"Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал Черноморскому флоту России ковчег со святыми мощами: частицей животворящего Креста Господня, частицей св. вмч. и Победоносца Георгия и частицей св. прав. Федора Ушакова. Ковчег передается в гарнизонный храм Черноморского флота", — сообщил представитель министерства.

|

|

Подробно

|

|

Митрополит Лимассольский Афанасий

Неоспоримым фактом является то, что мы живем в очень сложный период истории человечества. Проблемы и трудности нашего века так или иначе касаются практически каждого человека. Современный мир можно уподобить кораблю без управления, попавшему в шторм, когда никто из команды не знает, где они находятся, и куда волны несут корабль.

Когда подобное происходит в отдельно взятой семье, в стране или, в целом, в обществе, это означает, что проблема вполне реальна и серьезна. Современного человека невозможно успокоить, сказав, что не происходит ничего страшного. Правильно в такой ситуации будет обозначить конкретную проблему и постараться найти способ ее устранить. Когда страдает один конкретный человек или целая страна, это вовсе не означает, что эти скорби ниспосланы Богом, так как Господь не желает, чтобы Его создание – человек – мучился. Надо также понимать, что Господь не соучаствует во зле, которое с нами происходит. Скорби и страдания не происходят от Бога, они находят на нас либо по причине нарушения человеком Закона Божия, либо от дьявола. Однако откуда бы не приходили скорби, человек должен употребить все искусство и мудрость, чтобы действовать разумно во время искушения, чтобы духовным трудом и старанием преобразить скорбь. Тогда Господь, видя наше усилие, благословит наш труд, и обратит скорбь в источник радости, и непроглядную тьму преобразит в свет истины.

|

|

Подробно

|

|

Священник Виталий Глазов

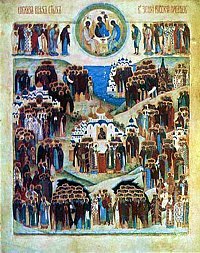

Каждый год Русская Православная Церковь совершает память "всеблаженных и богомудрых угодников Божиих" - Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней (13, май, ч. 3, 308-352). Каждый год Русская Православная Церковь совершает память "всеблаженных и богомудрых угодников Божиих" - Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней (13, май, ч. 3, 308-352).

Празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших, появившееся в 50-е гг. XVI в. и забытое в синодальную эпоху, было в 1918 г. восстановлено, а с 1946 г. стало торжественно совершаться во 2-ю Неделю по Пятидесятнице.

Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью святых, просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним.

Святые Церкви - наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина; тем более, обращаясь к русским святым, мы имеем еще большее дерзновение, так как верим, что "наши святые сродники" никогда не забывают своих потомков, совершающих "любовию их светлый праздник" (14, 495-496).

Впрочем, "в русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути" (23, 27), и, внимательно всматриваясь в их подвиги и "взирая на кончину их жизни", стараемся, с помощью Божией, "подражать вере их" ( Евр. 13:7), дабы Господь и впредь не оставлял бы землю нашу Своей благодатью и являл бы в Русской Церкви святых Своих до скончания века.

|

|

Подробно

|

|

Антонина Никитина

Публикуемый текст – записи воспоминаний нашей прихожанки Антонины Ивановны Никитиной, блокадницы. В наш храм она пришла после смерти своего мужа – Игоря Михайловича Никитина, ветерана войны, инженера, многолетнего работника завода имени Кулакова. Публикуемый текст – записи воспоминаний нашей прихожанки Антонины Ивановны Никитиной, блокадницы. В наш храм она пришла после смерти своего мужа – Игоря Михайловича Никитина, ветерана войны, инженера, многолетнего работника завода имени Кулакова.

Прикоснувшись к этим воспоминаниям, я испытал некую вину за то, что заставил Антонину Ивановну вновь вспоминать о страшных вещах – бомбежках, обгоревших трупах, голоде. А с другой стороны, эти воспоминания нужны как воздух – это та правда, которая избавляет от смерти, особенно в наше время, в которое столь распространено сытое потребительство, равнодушие к страданиям ближнего, ложь о войне, забвение крестного страдания народа и всенародного подвига. Недаром писала Ольга Берггольц:

Вот почему я беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война,

Ведь эта память – наша совесть,

Она как сила нам нужна.

|

|

Подробно

|

|

Протоиерей Андрей Ткачев

Оглашенные как чин у нас отсутствуют. Не у нас одних. Вообще отсутствуют и давно. Не знаю, возможно ли в нашем информационно передозированном, урбанизированном, а значит густонаселенном, торопливом мире, полном одновременно и суеты, и отчуждения, воссоздать оглашенных как чин. То есть не просто батюшке учить и готовить к крещению людей на приходе, что необходимо, а собрать их вместе, внести в списки, регулярно изучать догматы и знакомиться с Писанием. Научить регулярно посещать богослужение и смиренно уходить на словах «Оглашенные, изыдите», а потом крестить всех подготовленных в Великую субботу и подвести к Евхаристии в белых одеждах и со следами мира на омытом теле к радости всей общины. Всё это в полноте и всюду воссоздать трудно, особенно в масштабах такой огромной Поместной Церкви, как Русская. Трудно как для духовенства (уж очень специфичен труд учительства и тайноводства), так и для мирян.

|

|

Подробно

|

|

Москва, 17 июня 2014 г.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к Полноте Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба Патриарха.

Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне ко всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам исторической Руси.

Не может быть для нас сегодня ничего более важного, чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает на территории Украины, унося все новые жизни.

Что происходит сегодня, прежде всего, в Донецкой и Луганской областях, и как следует относиться к происходящему членам нашей Святой Церкви?

В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне междоусобная брань.

|

|

Подробно

|

|

Петров пост относительно нестрогий. Кроме среды и пятницы на трапезе разрешается рыба. Это – летний пост, и в нашем распоряжении – свежие ранние овощи, зелень, грибы, ягоды и фрукты. Летняя пора также позволяет разнообразить стол холодными супами, любимой окрошкой, к примеру, и прохладительными напитками. Многие отдыхают за городом, рыбачат, и улов служит хорошим дополнением к меню. Петров пост относительно нестрогий. Кроме среды и пятницы на трапезе разрешается рыба. Это – летний пост, и в нашем распоряжении – свежие ранние овощи, зелень, грибы, ягоды и фрукты. Летняя пора также позволяет разнообразить стол холодными супами, любимой окрошкой, к примеру, и прохладительными напитками. Многие отдыхают за городом, рыбачат, и улов служит хорошим дополнением к меню.

ЗАКУСКИ

Салат витаминный

2 яблока, 2 помидора, 2 свежих огурца, 1 морковь, 1 корень молодого сельдерея, 1 стакан вишни, 1 столовая ложка сахара, половина лимона.

Яблоки, помидоры, свежие огурцы нарезать ломтиками, морковь и корень сельдерея - тонкой соломкой, удалить у вишни косточку. Нарезанные плоды и овощи залить соком лимона с сахаром.

|

|

Подробно

|

|

c 29 мая / 11 июня по 28 июня / 11 июля в 2012 году

Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы. Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы.

Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия.

День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после исшествия Своего из гроба и в десятый день по Вознесении Своем Господь, воссевший одесную Отца, ниспослал Пресвятого Духа на всех Своих учеников и апостолов, – один из величайших праздников. Это совершение нового вечного завета с людьми. Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух истины, Дух премудрости и откровения начертал вместо Синайского новый Сионский закон. Место Синайского закона заступила благодать Святого Духа, законополагающего, подающего силы к исполнению Закона Божиего, изрекающего оправдание не по делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в эти дни Господь пребывал с нами. Не постимся, потому что Он Сам сказал: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених (Лк. 5, 34).

«После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа, — пишет святой Лев Великий. — За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установленный для врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с должным благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованною свыше силой и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано также учение и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими к принятию благодатных дарований... нельзя сражаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и утучненной плоти, поскольку то, что услаждает нашего внешнего человека, разрушает внутреннего, и напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше умертвляется плоть».

|

|

Подробно

|

|

Мф., 38 зач., 10:32-38; 19:27-30.

Посылает ли домовладыка слугу за овцами, не накормив его? Посылает ли домовладыка слугу за овцами, не накормив его?

Посылает ли отец сына на пахоту без плуга и волов?

Посылает ли воевода воина в бой без оружия?

Не посылает.

И Бог не посылает в мир сей слуг Своих, сынов Своих, воинов Своих, не напитав их, не обеспечив и не вооружив. Люди не мудрее и не милостивее Бога - далеко не так! А если и они умеют снабжать своих посланников необходимым, Бог тем более сумеет снабдить необходимым Своих.

О том, что Бог обильно подает Свою благодать делающим Его дело, очевиднее всего свидетельствует пример святых апостолов. То, что двенадцать человек, простого происхождения и ремесла, без войска и богатства, без земного блеска и силы, смогли оставить свои дома и родных и отправиться в мир проповедать Христово Евангелие, то есть нечто совершенно новое и противоположное всему тому, что мир дотоле считал истиною и благом, - не может быть объяснено ничем, кроме Божией помощи. А смелость восстать против ложной учености ученейших, пагубного богатства богатейших и жестокой власти сильнейших мира сего - как бы простые рыбаки посмели и сумели это сделать, если бы Бог не питал их Своею мудростью, не защищал Своею силой и не вооружал Своим оружием?

|

|

Подробно

|

|

Святой праведный отец наш Иоанн, Кронштадтский Чудотворец, родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии – на далеком севере России, в семье бедного сельского дьячка Илии Сергиева и жены его Феодоры. Новорожденный казался столь слабым и болезненным, что родители поспешили тотчас же окрестить его, причем нарекли его Иоанном, в честь преподобного Иоанна Рыльского, в тот день Св. Церковью празднуемого. Вскоре после крещения младенец Иоанн сталь заметно поправляться. Благочестивые родители, приписав это благодатному действию св. таинства крещения, стали с особою ревностью направлять его мысль и чувство к Богу, приучая его к усердной домашней и церковной молитве. Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и тем воспитал в нем особенную любовь к богослужению.

Живя в суровых условиях крайней материальной нужды, отрок Иоанн рано познакомился с безотрадными картинами бедности, горя, слез и страданий. Это сделало его сосредоточенным, вдумчивым и замкнутым в себе и, вместе с тем, воспитало в нем глубокое сочувствие и сострадательную любовь к беднякам. Не увлекаясь свойственными детскому возрасту играми, он, нося постоянно в сердце своем память о Боге, любил природу, которая возбуждала в нем умиление и преклонение пред величием Творца всякой твари.

На шестом году отрок Иоанн, при помощи отца, начал учиться грамоте. Но грамота вначале плохо давалась мальчику. Это его печалило, но это же подвигло и на особенно горячие молитвы к Богу о помощи. Когда отец его, собрав последние средства от скудости своей, отвез его в Архангельское приходское училище, он, особенно остро почувствовав там свое одиночество и беспомощность, все утешение свое находил только в молитве. Молился он часто и пламенно, горячо прося у Бога помощи. И вот, после одной из таких горячих молитв, ночью, мальчика вдруг точно потрясло всего, «точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове», «легко и радостно так стало на душе»: ему ясно представился учитель того дня, его урок, он вспомнил даже, о чем и что он говорил. Чуть засветлело, он вскочил с постели, схватил книги – и о, счастие! Он стал читать гораздо лучше, стал хорошо понимать все и запоминать прочитанное.

|

|

Подробно

|

|

Ирина Ахундова

Святитель Лука при жизни своей лечил и тела людей (скальпелем – как врач, хирург с мировым именем), и их души (силой молитвы – как пастырь добрый). К помощи святителя прибегают по сей день многие и многие страждущие. И наша семья ощутила благотворное заступничество святителя Луки.

О том, как и после преставления святой врач продолжает исцелять людей, рассказывает протоиерей Алексий Гомонов – настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, где хранится чудотворная икона святителя Луки с частицей его мощей.

– Отец Алексий, судя по множеству даров на иконе святителя Луки, очень многие получили исцеления. А как эта икона появилась в вашем храме?

|

|

Подробно

|

|

Георгий Битбунов

Событие праздника, его эортологическая динамика и этимология названия

Событие сошествия на апостолов Святого Духа, которое прославляет праздник Пятидесятницы, подробно изложено во 2-й главе книги Деяний апостольских. Во время Своей земной жизни Спаситель неоднократно предсказывал ученикам пришествие Утешителя, Духа истины, Который обличит мир в грехе, наставит апостолов на благодатный путь истины и правды и прославит Христа (см.: Ин. 16: 7–14). Перед Вознесением Иисус повторил апостолам Свое обещание послать Утешителя: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян. 1: 8). После этих слов ученики Христовы пребывали в молитве, часто собираясь вместе. В их число входили не только одиннадцать апостолов и избранный на место Иуды Искариотского Матфей, но и другие последователи вероучения. Есть даже упоминание о том, что на одном из собраний присутствовало около 120 человек (см.: Деян. 1: 16). Среди них были и служившие Спасителю женщины, Пресвятая Богородица и братья Иисуса. Событие сошествия на апостолов Святого Духа, которое прославляет праздник Пятидесятницы, подробно изложено во 2-й главе книги Деяний апостольских. Во время Своей земной жизни Спаситель неоднократно предсказывал ученикам пришествие Утешителя, Духа истины, Который обличит мир в грехе, наставит апостолов на благодатный путь истины и правды и прославит Христа (см.: Ин. 16: 7–14). Перед Вознесением Иисус повторил апостолам Свое обещание послать Утешителя: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян. 1: 8). После этих слов ученики Христовы пребывали в молитве, часто собираясь вместе. В их число входили не только одиннадцать апостолов и избранный на место Иуды Искариотского Матфей, но и другие последователи вероучения. Есть даже упоминание о том, что на одном из собраний присутствовало около 120 человек (см.: Деян. 1: 16). Среди них были и служившие Спасителю женщины, Пресвятая Богородица и братья Иисуса.

Совместно молились апостолы и в десятый день по Вознесении Господа. Внезапно послышался шум, и появились разделяющиеся огненные языки, которые почили на каждом из них. Апостолы исполнились Святого Духа и стали говорить иными языками (см.: Деян. 2: 4).

|

|

Подробно

|

|

Диакон Владимир Василик

В этом году исполняется 215 лет со дня рождения А.С. Пушкина. Вновь и вновь мы приникаем к животворным источникам его творчества. И в том числе к «Маленьким трагедиям».

Творчество Пушкина во многом мистично. Дерзну сказать: временами христологично. Христологическим характером во многом обладает и драма «Моцарт и Сальери».

Понятно, что Пушкин оказался заложником черной легенды относительно Сальери: у того не было никаких причин для зависти Моцарту. Реальный Сальери был талантливым признанным композитором, состоявшимся человеком, счастливым семьянином, капельдинером Венской капеллы. Отравление Моцарта ему приписали. Кто и зачем? Трудно сказать. Темна вода во облацех…

|

|

Подробно

|

|

|

Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал Черноморскому флоту России ковчег со святыми мощами Георгия Победоносца, адмирала Феодора Ушакова и с частицей Животворящего Креста Господня, сообщил РИА Новости представитель Министерства регионального развития России.

Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал Черноморскому флоту России ковчег со святыми мощами Георгия Победоносца, адмирала Феодора Ушакова и с частицей Животворящего Креста Господня, сообщил РИА Новости представитель Министерства регионального развития России.

Каждый год Русская Православная Церковь совершает память "всеблаженных и богомудрых угодников Божиих" - Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней (13, май, ч. 3, 308-352).

Каждый год Русская Православная Церковь совершает память "всеблаженных и богомудрых угодников Божиих" - Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней (13, май, ч. 3, 308-352). Публикуемый текст – записи воспоминаний нашей прихожанки Антонины Ивановны Никитиной, блокадницы. В наш храм она пришла после смерти своего мужа – Игоря Михайловича Никитина, ветерана войны, инженера, многолетнего работника завода имени Кулакова.

Публикуемый текст – записи воспоминаний нашей прихожанки Антонины Ивановны Никитиной, блокадницы. В наш храм она пришла после смерти своего мужа – Игоря Михайловича Никитина, ветерана войны, инженера, многолетнего работника завода имени Кулакова.

Петров пост относительно нестрогий. Кроме среды и пятницы на трапезе разрешается рыба. Это – летний пост, и в нашем распоряжении – свежие ранние овощи, зелень, грибы, ягоды и фрукты. Летняя пора также позволяет разнообразить стол холодными супами, любимой окрошкой, к примеру, и прохладительными напитками. Многие отдыхают за городом, рыбачат, и улов служит хорошим дополнением к меню.

Петров пост относительно нестрогий. Кроме среды и пятницы на трапезе разрешается рыба. Это – летний пост, и в нашем распоряжении – свежие ранние овощи, зелень, грибы, ягоды и фрукты. Летняя пора также позволяет разнообразить стол холодными супами, любимой окрошкой, к примеру, и прохладительными напитками. Многие отдыхают за городом, рыбачат, и улов служит хорошим дополнением к меню. Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы.

Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы. Посылает ли домовладыка слугу за овцами, не накормив его?

Посылает ли домовладыка слугу за овцами, не накормив его?

Событие сошествия на апостолов Святого Духа, которое прославляет праздник Пятидесятницы, подробно изложено во 2-й главе книги Деяний апостольских. Во время Своей земной жизни Спаситель неоднократно предсказывал ученикам пришествие Утешителя, Духа истины, Который обличит мир в грехе, наставит апостолов на благодатный путь истины и правды и прославит Христа (см.: Ин. 16: 7–14). Перед Вознесением Иисус повторил апостолам Свое обещание послать Утешителя: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян. 1: 8). После этих слов ученики Христовы пребывали в молитве, часто собираясь вместе. В их число входили не только одиннадцать апостолов и избранный на место Иуды Искариотского Матфей, но и другие последователи вероучения. Есть даже упоминание о том, что на одном из собраний присутствовало около 120 человек (см.: Деян. 1: 16). Среди них были и служившие Спасителю женщины, Пресвятая Богородица и братья Иисуса.

Событие сошествия на апостолов Святого Духа, которое прославляет праздник Пятидесятницы, подробно изложено во 2-й главе книги Деяний апостольских. Во время Своей земной жизни Спаситель неоднократно предсказывал ученикам пришествие Утешителя, Духа истины, Который обличит мир в грехе, наставит апостолов на благодатный путь истины и правды и прославит Христа (см.: Ин. 16: 7–14). Перед Вознесением Иисус повторил апостолам Свое обещание послать Утешителя: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян. 1: 8). После этих слов ученики Христовы пребывали в молитве, часто собираясь вместе. В их число входили не только одиннадцать апостолов и избранный на место Иуды Искариотского Матфей, но и другие последователи вероучения. Есть даже упоминание о том, что на одном из собраний присутствовало около 120 человек (см.: Деян. 1: 16). Среди них были и служившие Спасителю женщины, Пресвятая Богородица и братья Иисуса.