|

«…Ты бо еси граду сему похвала и утверждение» (Кондак, глас 3)

Блаженная Ксения Петербургская еще при жизни и на протяжении XIX-XX веков почиталась скорой помощницей и чудотворицей. Ради спасения и любви к ближним она взяла на себя подвиг казаться безумною. За свои труды, молитвы, пощения, странничества и претерпевание со смирением насмешек блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ее часовня на Смоленском кладбище была испещрена благодарностями за содеянные чудеса по ее молитвенному предстательству.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в июне 1988 года блаженную Ксению Петербургскую причислили к лику святых.

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами и свой спасительный подвиг несла в Петербурге. Мужем Ксении был певчий придворного хора Андрей Феодорович Петров. О детстве и юности блаженной ничего не известно, память народная сохранила лишь то, что связано с началом подвига юродства Ксении – внезапная смерть мужа, умершего без христианского покаяния.

Потрясенная этим страшным событием, 26-летняя вдова решила начать труднейший христианский подвиг – казаться безумною, дабы, принеся в жертву Богу самое ценное, что есть у человека – разум, умолить Создателя о помиловании внезапно скончавшегося супруга. Ксения отказалась от всех благ мира, отреклась от звания и богатства, и более того – от себя самой. Она оставила свое имя и, приняв имя супруга, прошла под его именем весь свой крестный путь, принеся на алтарь Божий дары всеспасительной любви к ближнему.

|

|

Подробно

|

|

Роман Савчук

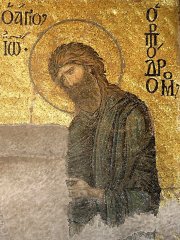

Когда Ирод послал воинов отсечь голову святому Иоанну Предтече, то, как сказано в Евангелии, «опечалился», поскольку знал, «что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его» (Мк. 6:20). Даже этому жестокому правителю было ясно, что человек этот является особо близким к Богу. «Друг Христов» – наверное, это словосочетание точнее всего отображает связь великого Пророка с Провозвещенным им Спасителем. В каком бы смысле мы не посмотрели – особая близость Предтечи с Господом сразу же бросается в глаза. К Иоанну на Иордан пришел Христос креститься, ему Он доверил возложить на Себя руку во исполнение Закона, его Мессия назвал «Ангелом Своим» и «большим из рожденных женами» (Мф. 11:10-11). Сам Ирод, услышав о делах Спасителя, говорил в страхе: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых» (Мк. 6:14).

Однако есть в истории святого Иоанна Предтечи нечто для нас не совсем понятное. Мы знаем, что верных друзей всегда стараются беречь, их ценят, готовы многое отдать, чтоб быть с ними рядом, не терять их. А в отношениях Спасителя и Предтечи эта близость и особая дружба выглядят несколько иначе. Если присмотреться к евангельскому повествованию, то можно заметить, как Господь и святой Иоанн все время словно соблюдают некоторую дистанцию. Порой кажется даже, что между ними не было полного понимания: на Иордане «Иоанн удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3:14).

|

|

Подробно

|

|

Святитель Николай (Велимирович)

Неделя 7-я по Пасхе, свв. отцев Первого Вселенского Собора.

Ин., 56 зач., 17:1-13.

Представьте себе, что вы видите учеников некоего учителя, о котором никогда ничего не слышали; видите, что они смиренны, трезвомысленны, мудры, трудолюбивы, послушны и исполнены всякой добродетели под солнцем. Что вы подумаете об их учителе? Несомненно, самое лучшее, что вообще можно думать об учителе.

Или представьте себе, что вы видите воинов некоего военачальника, имя которого вам едва знакомо; видите, что они расторопны, храбры, дисциплинированны, отличаются чувством товарищества и готовностью к самопожертвованию. Как вы отзоветесь об их военачальнике? Конечно, с величайшею похвалою и восхищением.

Или представьте себе, что вам предложили некие фрукты, какие вы никогда в жизни не вкушали и не видели; они прекрасны внешне, обладают необыкновенным вкусом и изумительным ароматом. Вы спросите, с какого дерева эти дивные плоды. И даже если вы никогда не слышали о таком дереве, вы будете считать его самым лучшим деревом на свете и воздадите ему всяческую хвалу и славу.

|

|

Подробно

|

|

Валентина Борисова

В воскресенье впервые в истории Кировска в честь праздника чудотворного образа Пресвятой Богородицы и Дня защиты детей по улицам города пройдет Крестный ход. Начало шествия в 14.00. Сбор у Кировского храма (у автостанции). Предполагаемый маршрут: от храма по улице Новой, Пионерской, Кирова, Краснофлотской и возвращение к храму. Примерное время в пути час-полтора. Присоединяйтесь! В воскресенье впервые в истории Кировска в честь праздника чудотворного образа Пресвятой Богородицы и Дня защиты детей по улицам города пройдет Крестный ход. Начало шествия в 14.00. Сбор у Кировского храма (у автостанции). Предполагаемый маршрут: от храма по улице Новой, Пионерской, Кирова, Краснофлотской и возвращение к храму. Примерное время в пути час-полтора. Присоединяйтесь!

|

|

Диакон Валерий Духанин

Среди различных сторон духовной жизни, способствующих нашему спасению, святитель Игнатий (Брянчанинов) большое значение уделял терпению скорбей и искушений. Наше время не является временем великих аскетических подвигов. Нам не дано повторить высоты духовной жизни, явленные святыми отцами древних времен, но нам дана возможность, во-первых, покаяния, очищения от своих грехов и, во-вторых, терпения тех скорбей, которые попускаются нам Богом. Среди различных сторон духовной жизни, способствующих нашему спасению, святитель Игнатий (Брянчанинов) большое значение уделял терпению скорбей и искушений. Наше время не является временем великих аскетических подвигов. Нам не дано повторить высоты духовной жизни, явленные святыми отцами древних времен, но нам дана возможность, во-первых, покаяния, очищения от своих грехов и, во-вторых, терпения тех скорбей, которые попускаются нам Богом.

Не нужно думать, что скорби являются чем-то лишним, они имеют ключевое значение в самом главном – вечном спасении души: «Искушения и скорби ниспосылаются человеку для его пользы: образованная ими душа делается сильною, честною пред Господом своим. Если она претерпит всё до конца в уповании на Бога, то невозможно ей лишиться благ, обещанных Святым Духом, и совершенного освобождения от страстей»[1].

Приносимая скорбью польза душе состоит в том, что она «действует противоположно наслаждению – а потому противодействует нашему падению, способствует нашему восстанию»[2].

|

|

Подробно

|

|

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вознесение Господне относится к числу «двунадесятых», то есть самых великих праздников Православной Церкви. Вознесение Господне относится к числу «двунадесятых», то есть самых великих праздников Православной Церкви.

Христианские праздники похожи на кольца золотой цепи, неразрывно связанные друг с другом. Через сорок дней после Пасхи наступает праздник Вознесения. Через десять дней после Вознесения – праздник Троицы.

Прежде чем говорить о Вознесении, следует остановиться на вопросе о значении и смысле библейской и храмовой символики, о связи Священной Истории с храмовой литургикой. Участвовать в религиозном празднике – это не только вспоминать события Священной Истории, но мистически включаться в них, духовно переживать их.

Через храмовую службу, ее образы и ритуалы, ее символические обряды человек становится реальным участником происходивших в истории мира и повторяющихся в ритмах церковного календаря событий. Вознесение Господне – это сияющее ослепительным светом завершение земной жизни Христа Спасителя. Вознесение – это венец христианских праздников. Это зримая форма возвращения Сына Божия к Своему предвечному бытию. Это раскрытие перед человеком бесконечных далей духовного совершенства.

В своей земной жизни Христос подчинил себя времени и истории, и вместе с тем он стоит над временем и историей, поскольку Он – их Творец и Владыка. Для христианина жизнь Христа из Назарета – не прошлое как прошедшее, а актуальное настоящее и бесконечное будущее. Христианский праздник – это соприкосновение вечного и временного, земного и небесного, это откровение духовного эона на земле в сакральном пространстве храма.

|

|

Подробно

|

|

Диакон Владимир Василик

Сегодня, 11 мая по старому стилю, мы празднуем память св. равноапостольных Кирила и Мефодия. По Промыслу Божию этот день совпадает с днем рождения Константинополя, основанного св. равноапостольным императором Константином, чью память мы особенно чтим в этом году, ибо это год юбилея Миланского эдикта (313 г.), даровавшего свободу Церкви. Этот год — юбилейный и в другом отношении: мы празднуем 1150 лет со дня начала кирилло-мефодиевской миссии, точнее, с момента прихода святых братьев в Моравию.

Что значат для нас святые братья Кирилл и Мефодий, помимо того, что они создали нашу азбуку? Какие заветы они нам оставили?

Первый завет — завет веры.

Как была изобретена первая славянская азбука? Император Михаил ΙΙΙ повелел св. Константину-Кириллу идти на проповедь в Моравию, не дав тому ни алфавита, ни переводов книг на славянский язык. Братья наложили на себя пост, стали на молитву и через 40 дней обрели азбуку.

|

|

Подробно

|

|

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни.

Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское имя) – самым младшим. Состоя на военной службе, святой Мефодий правил в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, в болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Прожив там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп.

Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова, а за свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого).

|

|

Подробно

|

|

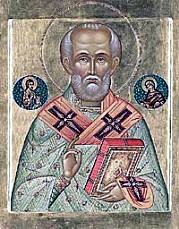

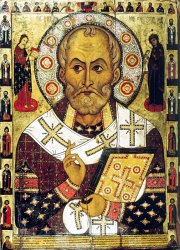

Антон Поспелов

В канун Николы Вешнего (9 / 22 мая), как всегда называли на Руси майский праздник этого любимейшего во всем мире святого, мы попросили наших читателей рассказать о случаях чудесной помощи святителя Николая. Рассказов пришло (и приходит до сих пор) так много, что опубликовать их все мы просто не можем, но от всей души благодарим тех, кто нашел силы и время поделиться с нами своим сокровенным опытом.

Алена Беляева

«В нас летели стекла, пластмасса, запчасти»

Два года назад мы семьей поехали отдыхать к морю на машине. Накануне вечером мама попросила взять с собой икону Николая Чудотворца, которую привезла с места явления св. Николая на реке Великой. Я взяла с собой венчальную икону, а икону св. Николая Чудотворца брать не хотела из-за того, что она в киоте со стеклом (боялась случайно разбить). Мама настояла, и я, аккуратно ее завернув, положила в чемодан. Прочитав перед поездкой молитву св. Николаю Чудотворцу, мы (у нас трое деток) отправились в путь. Было 6 утра.

От Москвы мы отъехали км 100, как вдруг на идущую перед нами машину со «встречки» на скорости вылетела другая машина, и они, ударившись «лбами», начали перед нами крутиться... В нас летели стекла, пластмасса, запчасти, да и сами машины летели на нас... Я понимала, что молитву прочесть уже не успею. В это время муж крутил (или это были не его руки?) руль в разные стороны так, что нас бросало из стороны в сторону. Мы очнулись метров через 200, когда поняли, что искореженные машины остались позади, а на нашей машине не осталось ни царапины. Муж сказал, что когда он пытался уйти от столкновения, время замедлилось, как в кино. Так нам помог Николай Чудотворец. Это было чудо. Описать все, что мы испытали, здесь не получится.

|

|

Подробно

|

|

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие братия и сестры, когда Господь проповедовал на земле слово Божие, то Его окружали и теснили тысячи людей. Ближе всего к Нему теснились ученики Его; были и другие, жаждущие послушать святую проповедь, были и те, кто пришел с тайной надеждой обрести исцеление от многоразличных своих недугов. Словом, скорбь человеческая рекой стремилась к стопам Милосердного Учителя. И Он, по совершении исцелений, став на ровном месте и отверзши уста Свои, произнес на все времена неизменные Божественные заповеди: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах (Лк. 6, 20-23).

Откликнулось человечество на эти святые призывы своего Спасителя? Да, откликнулось - в лице Апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех истинных последователей Христовых. Смиренные сердца их приняли Его заветы и принесли богатые и обильные плоды. Смирение стало корнем, из которого произрастают прочие плоды святой веры.

|

|

Подробно

|

|

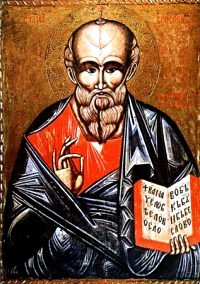

Диакон Павел Сержантов

Богословие появилось в Церкви практически сразу. По-другому и быть не могло. Стоя рядом с Христом, Его ученики спрашивали друг друга: «Кто же это?» Богословие и стало ответом на их вопрос.

Ученики видели Человека, великого Учителя духовной жизни. Видели в Нем пришедшего долгожданного Мессию. И даже еще больше того. Перед ними открывалось подлинное, неожиданное, приводящее в страх богоявление.

Апостолы признавали, что во Христе – и настоящий Человек, и настоящий Бог. Во Христе необычайное соприсутствие Бога и Человека. Поэтому в апостольских Писаниях читателю обязательно встретится мысль о том, что Христос – Богочеловек. У всех евангелистов. Эта мысль высвечивает перед нами самое глубинное средоточие христианского богословия.

У всех евангелистов есть богословская весть о Христе. Но даже на хорошо прописанном новозаветном богословском фоне Евангелие от Иоанна заметно выделяется. Настолько заметно, что Церковь почтила его автора титулом Богослова. Среди православных святых было много выдающихся мыслителей, прекрасно выразивших церковное учение. Но в святцы с именем «Богослов» вошли за всю историю Церкви только трое. Первый и главный из трех – евангелист Иоанн. Он сразу, в I веке от Рождества Христова, «задал тон» всему церковному богословию.

|

|

Подробно

|

|

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1 Кор. 13, 1-2, 13).

Други наши, сегодня день преставления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и сегодня же день прославления святителя Тихона — Патриарха Московского и всея России.

Святая Церковь празднует память апостола и евангелиста Иоанна Богослова три раза в году, и память о нем всегда неизменно согревает души наши.

Долго, очень долго он один был властителем нашего внимания и любви в этот день, 26 сентября. Но вот три года назад Промысел Божий властно поставляет рядом с апостолом любви еще одного своего избранника — Первосвятителя, Патриарха Московского и всея России Тихона. Прославление Первосвятителя, состоявшееся именно в этот день, и память о нем, ожившая обретением нетленных его мощей, вливаются в мощный поток церковной памяти, хранящей волей Божией предания о каждом человеке, жившем Богом, жившем Церковью, и особо поставляющей на свечнице праздников церковных имена тех, кто во всей полноте исполнили жизнью своей волю Божию и учение Божие.

|

|

Подробно

|

|

Диакон Валерий Духанин

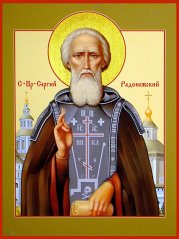

К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского

Есть самые сокровенные, дорогие для каждого из нас имена святых, к которым мы обращаемся в горе и радости, в надеждах и чаяниях. Молитва к ним всегда бывает услышана, а их житие, словно путеводная звезда, руководствует нас на пути к Небу. Преподобный Сергий Радонежскийпринадлежит к числу именно таких, самых любимых, близких сердцу святых.

3 мая по церковному календарю (то есть 16 мая по новому стилю) мы празднуем день рождения преподобного Сергия. С этого дня прошло ровно 700 лет.

Коротко скажем, что день рождения святого Сергия высчитан условно. В Житии святого Сергия, написанном его учеником Епифанием Премудрым, сказано: «На сороковой день после рождения ребенка родители принесли его в церковь Божию. Священник, огласив младенца и прочтя над ним многие молитвы, с духовной радостью и со тщанием крестил его во имя Отца и Сына и Святого Духа и нарек во Святом Крещении Варфоломеем». По традиции того времени, имя давалось ребенку в честь святого, в день которого совершалось Крещение. Но память апостола Варфоломея совершается трижды в году. Согласно преданию, Сергия Радонежского крестили в день памяти апостола Варфоломея, совершаемой 11 июня (24 июня по новому стилю). Отсчитав 40 дней назад, получаем как раз 3 мая по юлианскому календарю. И хотя день высчитывается условно, это никак не затемняет сам факт: 700 лет назад Господь Бог даровал нам молитвенника, который занимает в ряду святых Русской Церкви одно из ключевых мест.

|

|

Подробно

|

|

Л. А. Дмитриева

Господи, благослови, отче!

«Род праведных благословится, — говорил пророк, — и потомки их благословенны будут».

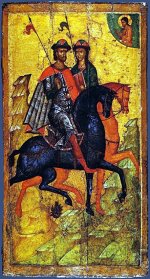

Так и свершилось незадолго до наших дней при самодержце всей Русской земли Владимире, сыне Святославовом, внуке Игоревом, просветившем святым крещением всю землю Русскую. О прочих его добродетелях в другом месте поведаем, ныне же не время. О том же, что начали, будем рассказывать по порядку. Владимир имел 12 сыновей, и не от одной жены: матери у них были разные. Старший сын — Вышеслав, после него — Изяслав, третий — Святополк, который и замыслил это злое убийство. Мать его гречанка, прежде была монахиней. Брат Владимира Ярополк, прельщенный красотой ее лица, расстриг ее, и взял в жены, и зачал от нее окаянного Святополка. Владимир же, в то время еще язычник, убив Ярополка, овладел его беременной женою. Вот она-то и родила этого окаянного Святополка, сына двух отцов-братьев. Поэтому и не любил его Владимир, ибо не от него был он. А от Рогнеды Владимир имел четырех сыновей: Изяслава, и Мстислава, и Ярослава, и Всеволода. От другой жены были Святослав и Мстислав, а от жены-болгарки — Борис и Глеб. И посадил их всех Владимир по разным землям на княжение, о чем в другом месте скажем, здесь же расскажем про тех, о ком сия повесть.

Посадил Владимир окаянного Святополка на княжение в Пинске, а Ярослава — в Новгороде, а Бориса — в Ростове, а Глеба — в Муроме. Не стану, однако, много толковать, чтобы во многословии не забыть о главном, но, о ком начал, поведаем вот что. Протекло много времени, и, когда минуло 28 лет после святого крещения, подошли к концу дни Владимира — впал он в тяжкий недуг.

|

|

Подробно

|

|

Валерий Духанин

Для современного человека, желающего серьезно проводить духовную жизнь, творения святителя Игнатия (Брянчанинова; 1807–1867) являются незаменимым руководством. В них сосредоточен предшествующий опыт святоотеческой аскетической мысли, и этот опыт святитель Игнатий воплотил в собственной жизни. В его писаниях ясно раскрывается сущность правильного духовного пути, а также разъясняются те тонкости духовного делания, которые могут быть неверно истолкованы при чтении древних аскетических трактатов. Примером взыскания общения с Богом является и сама жизнь святителя Игнатия. Несмотря на то, что наше время существенно отличается от эпохи, в которую жил святитель, его жизненный путь содержит в себе много поучительного для наших современников. Каким же был путь этого величайшего подвижника XIX века? Для современного человека, желающего серьезно проводить духовную жизнь, творения святителя Игнатия (Брянчанинова; 1807–1867) являются незаменимым руководством. В них сосредоточен предшествующий опыт святоотеческой аскетической мысли, и этот опыт святитель Игнатий воплотил в собственной жизни. В его писаниях ясно раскрывается сущность правильного духовного пути, а также разъясняются те тонкости духовного делания, которые могут быть неверно истолкованы при чтении древних аскетических трактатов. Примером взыскания общения с Богом является и сама жизнь святителя Игнатия. Несмотря на то, что наше время существенно отличается от эпохи, в которую жил святитель, его жизненный путь содержит в себе много поучительного для наших современников. Каким же был путь этого величайшего подвижника XIX века?

По многим внешним обстоятельствам судьба святителя Игнатия (Брянчанинова) должна была сложиться больше как светская карьера, нежели духовное служение. Дело в том, что фамилия Брянчаниновых принадлежала к древнейшим дворянским родам русского государства. Основателем рода считается боярин Михаил Брянко (XIV в.), оруженосец благоверного князя Димитрия Донского, тот самый, который самоотверженно переоделся перед Куликовской битвой в одежды князя и погиб в кровавой сече. Известно, что предки святого Игнатия отстаивали законную власть в период Смутного времени в начале XVII века, героически сражались в войне с Польшей (1654–1667) при царе Алексее Михайловиче, несли службу при императоре Петре I, защищали Россию в 1812 году. Таким образом, род Брянчаниновых верой и правдой служил Отечеству, и естественно, что родители будущего святителя желали видеть в сыне достойного государственного служителя, занимающего видное место в обществе.

|

|

Подробно

|

|

Ольга Рожнёва

Памяти преподобного Нектария (1853–1928)

Двенадцатого мая — день памяти преподобного Нектария (1853–1928), последнего соборно избранного Оптинского старца, наделённого Богом великим даром пророчества и прозорливости. Он задолго до революции и гражданской войны видел грядущие беды и скорби людей, молился за всю Россию, утешал людей, укреплял их в вере, брал на себя бремя людских грехов. Старец разделил участь многих своих верующих соотечественников: был гоним, сослан, почил в изгнании.

Кому нужны такие?

Рассказы о своём детстве преподобный Нектарий часто начинал словами: «Было это в младенчестве моём, когда жил я с маменькой. Двое нас было на белом свете, да ещё кот жил с нами. Мы низкого были звания и притом бедные. Кому нужны такие?» Его отец, умирая, благословил семилетнего сына иконой святителя Николая, поручая ребёнка попечительству святого. С этой иконой преподобный Нектарий не расставался всю жизнь.

Вскоре умерла и мать, мальчик остался круглым сиротой и уже в одиннадцать лет должен был сам зарабатывать себе на жизнь, работая у богатого купца. В свободное время любил ходить в храм и читать церковные книги.

|

|

Подробно

|

|

|

В воскресенье впервые в истории Кировска в честь праздника чудотворного образа Пресвятой Богородицы и Дня защиты детей по улицам города пройдет Крестный ход. Начало шествия в 14.00. Сбор у Кировского храма (у автостанции). Предполагаемый маршрут: от храма по улице Новой, Пионерской, Кирова, Краснофлотской и возвращение к храму. Примерное время в пути час-полтора. Присоединяйтесь!

В воскресенье впервые в истории Кировска в честь праздника чудотворного образа Пресвятой Богородицы и Дня защиты детей по улицам города пройдет Крестный ход. Начало шествия в 14.00. Сбор у Кировского храма (у автостанции). Предполагаемый маршрут: от храма по улице Новой, Пионерской, Кирова, Краснофлотской и возвращение к храму. Примерное время в пути час-полтора. Присоединяйтесь! Среди различных сторон духовной жизни, способствующих нашему спасению, святитель Игнатий (Брянчанинов) большое значение уделял терпению скорбей и искушений. Наше время не является временем великих аскетических подвигов. Нам не дано повторить высоты духовной жизни, явленные святыми отцами древних времен, но нам дана возможность, во-первых, покаяния, очищения от своих грехов и, во-вторых, терпения тех скорбей, которые попускаются нам Богом.

Среди различных сторон духовной жизни, способствующих нашему спасению, святитель Игнатий (Брянчанинов) большое значение уделял терпению скорбей и искушений. Наше время не является временем великих аскетических подвигов. Нам не дано повторить высоты духовной жизни, явленные святыми отцами древних времен, но нам дана возможность, во-первых, покаяния, очищения от своих грехов и, во-вторых, терпения тех скорбей, которые попускаются нам Богом. Вознесение Господне относится к числу «двунадесятых», то есть самых великих праздников Православной Церкви.

Вознесение Господне относится к числу «двунадесятых», то есть самых великих праздников Православной Церкви.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Для современного человека, желающего серьезно проводить духовную жизнь, творения святителя Игнатия (Брянчанинова; 1807–1867) являются незаменимым руководством. В них сосредоточен предшествующий опыт святоотеческой аскетической мысли, и этот опыт святитель Игнатий воплотил в собственной жизни. В его писаниях ясно раскрывается сущность правильного духовного пути, а также разъясняются те тонкости духовного делания, которые могут быть неверно истолкованы при чтении древних аскетических трактатов. Примером взыскания общения с Богом является и сама жизнь святителя Игнатия. Несмотря на то, что наше время существенно отличается от эпохи, в которую жил святитель, его жизненный путь содержит в себе много поучительного для наших современников. Каким же был путь этого величайшего подвижника XIX века?

Для современного человека, желающего серьезно проводить духовную жизнь, творения святителя Игнатия (Брянчанинова; 1807–1867) являются незаменимым руководством. В них сосредоточен предшествующий опыт святоотеческой аскетической мысли, и этот опыт святитель Игнатий воплотил в собственной жизни. В его писаниях ясно раскрывается сущность правильного духовного пути, а также разъясняются те тонкости духовного делания, которые могут быть неверно истолкованы при чтении древних аскетических трактатов. Примером взыскания общения с Богом является и сама жизнь святителя Игнатия. Несмотря на то, что наше время существенно отличается от эпохи, в которую жил святитель, его жизненный путь содержит в себе много поучительного для наших современников. Каким же был путь этого величайшего подвижника XIX века?